盗聴器の有効距離はどこまで?距離・範囲の目安と発見方法を解説

盗聴器がどこまで電波を飛ばせるのか、不安に思っている方は多いでしょう。近年ではネットで簡単に入手できる盗聴器も増え、実際の到達距離や発見方法についての正しい知識が求められています。この記事では、盗聴器の種類別に電波が届く距離の目安を解説し、自宅やオフィスなどでの発見方法や対策についても詳しく紹介します。

この記事で分かること

- 盗聴器の電波が届く距離の目安

- 盗聴器の電波をキャッチする仕組みとリスク

- 盗聴器の疑いがあるときの正しい対処法

目次

盗聴器の電波はどこまで届く?距離の目安を解説

盗聴器が発する電波は、意外にも広い範囲に届くことがあります。ただ、どこまで届くかは一概には言えず、その性能や設置環境によって差が出ます。ここでは、盗聴器の有効距離の基本的な考え方から、環境ごとの差、市販品と業務用機器の違いまで、距離に関する基礎知識をわかりやすく解説します。

盗聴器の有効距離の基本

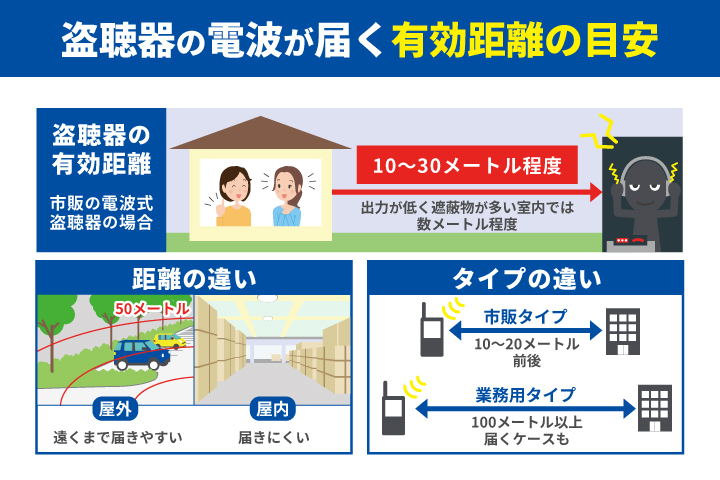

盗聴器の「電波が届く距離」は、そのまま盗聴リスクの範囲と直結します。ただし、到達距離は製品の種類によって異なり、同じ盗聴器でも環境次第で大きく変化します。市販されている電波式盗聴器の多くは、10〜30メートル程度を目安に作られています。これは一般的な住宅やオフィスの1フロア程度に相当する範囲です。

ただし、注意したいのは「届く=明瞭に聞こえる」とは限らない点です。電波は届いていても、音声がかすれて聞こえなかったり、ノイズが混じったりする場合もあります。さらに、発信側(盗聴器)だけでなく、受信側の性能やアンテナの位置にも左右されます。盗聴器そのものの出力が低ければ、遮蔽物が多い室内では数メートル程度しか有効距離が出ないこともあるのです。

屋内・屋外による距離の違い

電波は、屋外では遠くまで届きやすく、屋内では届きにくい性質があります。たとえば、開けた駐車場や公園のような場所であれば、障害物がない分、50メートル以上飛ぶこともあります。一方で、鉄筋コンクリート造の建物や家具が多い部屋などでは、壁や天井、金属素材が電波を遮るため、実質的な有効距離は10メートル以下に縮まることも珍しくありません。

また、マンションやオフィスビルなどでよくあるのが「同じフロアでは電波が届くが、上下階では届かない」といったケースです。これは、床や天井に鉄筋や配線が張り巡らされていることで、電波が減衰するためです。こうした環境的要因によって、盗聴器の性能を最大限に発揮できるかどうかが変わってきます。

市販タイプと業務用タイプの違い

盗聴器のなかには、誰でも入手できる市販タイプと、探偵や専門業者が使う業務用タイプがあります。市販品は主に雑貨店や通販サイトなどで入手可能で、低価格な反面、電波の届く距離は短めに設計されています。これは電波法による出力制限の影響もあり、おおよそ10〜20メートル前後が限度です。

一方、業務用タイプには高性能な送信機や特殊な周波数を使うモデルもあり、条件が良ければ100メートル以上届くケースもあります。

また、模造品や海外製の違法機器には注意が必要です。国内の法律では認められていない出力レベルで動作するため、通信距離が異常に長く、逆に受信妨害や法的リスクにつながることもあります。

盗聴器の種類別に見る到達距離の違い

盗聴器とひとくちに言っても、実はその仕組みや使用方法にはいくつかのタイプがあり、それぞれ電波が届く距離や使われ方が大きく異なります。ここでは主に使用される3種類の盗聴器を取り上げ、距離の目安と特徴について整理してみましょう。

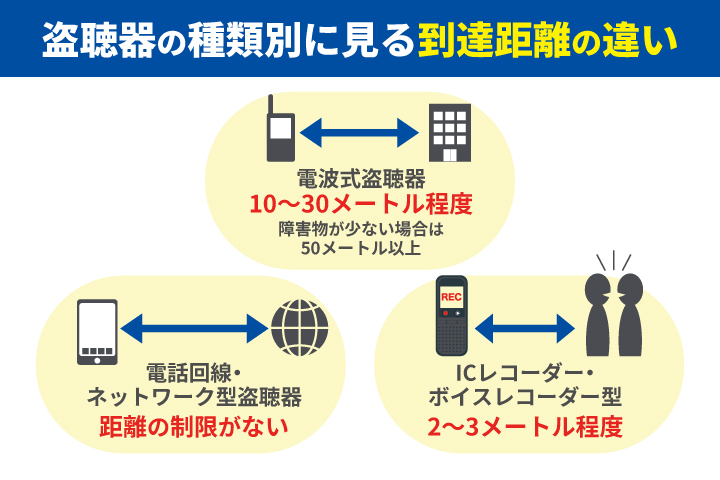

電波式盗聴器の距離と特徴

最も多く出回っているのがこの電波式タイプで、会話などの音声をマイクで拾い、電波でリアルタイムに外部の受信機へ送信します。電波を使うため「その場に盗聴者がいなくても音声を受信できる」という利点がある一方、電波が届く範囲が限られるという制約もあります。

市販されている簡易タイプでは、障害物のある屋内で10〜30メートル程度が一般的な目安です。環境によっては壁を越えると極端に届きにくくなったり、ノイズが入りやすくなったりします。逆に屋外などで障害物が少ない場合は、50メートル以上届くこともありますが、これは理想条件下での話にすぎません。

また、受信側に専用のチューナーや高感度アンテナを用意しているケースでは、距離がさらに伸びる場合もあります。

電話回線・ネットワーク型盗聴器の距離

近年、より目立たず長距離で情報を送る手段として注目されているのが、電話回線やネット回線を使った盗聴器です。これらは音声をその場で発信するのではなく、あらかじめ通信網に接続しておくことで、遠隔地から会話をモニタリングできるように設計されています。

固定電話の回線に組み込むタイプは、電話を使うたびに音声を転送する仕組みが多く、見た目では非常に気づきにくいという特徴があります。ネットワーク型になると、Wi-FiやSIMカードを使って音声データを送信するモデルもあり、物理的な距離の制限がほぼなくなります。つまり、全国どころか海外からでも盗聴が可能になるという意味で、距離の制限がないに等しいのです。

ICレコーダー・ボイスレコーダー型

電波を使わないタイプとしては、ICレコーダーを転用した盗聴器が挙げられます。これは厳密には「盗聴器」というより「盗録機」に近い存在で、その場で音声を録音し、後から回収して内容を聞く仕組みです。

このタイプは電波を使わないため、発見されにくいというメリットがある一方、リアルタイムでの盗聴はできません。また、距離という概念も「電波の届く範囲」ではなく「マイクが拾える音の範囲」になります。高性能なマイクを使えば、数メートル離れた会話でも拾えることがありますが、通常のレコーダーであれば2〜3メートル程度が限度でしょう。

音質や環境音の影響を受けやすいため、壁越しの会話や広い空間での録音には不向きです。ただし、小型化が進んでおり、家具や日用品に紛れて設置されるケースもあり、発見の難易度は決して低くありません。

電波が届く範囲を左右する環境要因

盗聴器の性能だけで電波の届く距離が決まるわけではありません。実際には、周囲の環境がその影響を大きく左右します。特に建物の構造や電波の通り道にある物質、あるいは天候などの自然条件も無視できない要素です。ここでは、盗聴器の有効距離に影響を与える代表的な3つの要因について見ていきましょう。

遮蔽物や建材の影響

まず最も直接的な影響を与えるのが、壁や天井といった物理的な遮蔽物です。一般的に、木造住宅に比べて鉄筋コンクリート造の建物では電波が届きにくくなります。これは、金属やコンクリートが電波を反射・吸収しやすい性質を持っているからです。

たとえば、盗聴器がある部屋と、受信機を構える部屋との間に厚い壁や複数の建材がある場合、それだけで距離が半減することもあります。さらに、間に冷蔵庫やスチール棚といった金属製の家具があるだけでも、電波が遮られることがあります。

電波干渉と周波数の関係

もうひとつ見落としがちなのが、周囲にある他の電波機器との「干渉」です。盗聴器が使うことの多い周波数帯(例えばFMラジオや特定小電力無線帯)は、家庭内にあるWi-Fiルーター、Bluetooth機器、コードレス電話などと近い帯域で動作することが多く、電波がぶつかることで混信が起きる可能性があります。こうした電波干渉が発生すると、受信側ではノイズが増えたり、音声が断続的になったりします。結果として、盗聴器自体が正常に作動していても、盗聴の精度が大きく落ちることになります。

また、盗聴器ごとに使われる周波数が異なるため、一部の機器は干渉を受けやすく、逆に他の機器は比較的安定して飛ばせるといった差もあります。

天候・湿度などの自然環境

最後に、自然条件の影響も完全に無視できるものではありません。特に屋外での使用や、屋内でも外部との境界に近い場所に盗聴器が設置されている場合、気象条件が電波の伝播に影響を与えることがあります。

たとえば、雨の日や湿度の高い日は空気中の水分によって電波がわずかに減衰するため、距離が短くなる傾向があります。雷が鳴っているときなどは、電磁的なノイズが発生しやすく、受信障害が起きるケースも考えられます。

もちろん、これらの影響は一時的なもので、日常的に大きく距離が変わることはあまりありません。ただ、「いつもより聞こえが悪い」「雑音が多い」と感じたときには、そうした外的要因が関係している可能性も視野に入れておくと安心です。

盗聴器の電波をキャッチする仕組みとリスク

盗聴器は、目に見えない電波を通じて音声を外部へ送信します。そのため、発信されていることに気づきにくいのが大きな問題です。しかも、その電波が誰に届くかは必ずしも制御できるものではなく、周囲に受信機を持った第三者がいれば、知らないうちに情報が漏れてしまう可能性も否定できません。この章では、盗聴器の電波が周囲にどのように広がるのか、そしてそれに伴うリスクを整理していきます。

第三者が傍受できる可能性

電波式盗聴器が使用する周波数帯は、一般的な無線通信機器と同様に「誰でも受信可能な電波」であることが多いです。つまり、意図的に狙われていなくても、たまたま同じ周波数を受信している人がいれば、会話内容が外部に漏れてしまうというリスクがあります。特にFM帯や特定小電力帯といった、家庭用ラジオや簡易無線と重なる帯域では、偶然の傍受が起こる可能性もゼロではありません。盗聴されていることに本人が気づかないまま情報だけが外に漏れていくという構図は、非常にやっかいです。

誤受信・ノイズとの違いを見極める

ただし、すべての電波が盗聴によるものとは限らず、似たような周波数帯にはノイズや生活機器の信号も多く混在しています。そのため、音声の断片が聞こえたとしても、すぐに盗聴と決めつけるのは早計です。実際には、テレビや電子レンジ、無線LANルーターなども弱い電波を発しており、それらが混信して音声のように聞こえることもあります。盗聴の可能性を疑う場合は、「継続して同じ内容の音声が受信できるか」「生活音や会話が明確に聞こえるか」といった点を慎重に確認する必要があります。

盗聴発見機での検出範囲と限界

盗聴器の存在を確認する方法として、一般的に使われるのが「盗聴発見機」です。

これは周囲に発信されている微弱な電波を検知し、盗聴器の存在を知らせてくれる機器ですが、万能というわけではありません。まず、市販の簡易型発見機は特定の周波数帯にしか対応していないことが多く、周波数をずらされた高性能な盗聴器や、録音式の盗聴器には反応しない場合があります。また、電波の強度によっては壁越しの検出が難しいこともあり、完全な特定には専門知識が必要です。

とはいえ、目安として使うには十分な機能を持っており、不安を感じたときの初期対応としては有効な手段です。

盗聴器の疑いがあるときの正しい対処法

「もしかして盗聴されているかも」と感じたとき、多くの人は不安や焦りから、すぐに取り外そうとしたり、その場で調べようとしたりしてしまいがちです。しかし、そういった行動がかえって状況を悪化させることもあります。冷静に、そして段階的に対処することが、身の安全と問題解決のためには重要です。

むやみに分解・撤去しない

盗聴器らしきものを見つけても、その場で引き抜いたり分解したりするのは避けたほうが賢明です。というのも、盗聴器にはデリケートな部品が多く、触れただけで壊れてしまうものもありますし、発信が止まることで設置者に気づかれ、逆に行動をエスカレートさせる恐れもあります。また、後から法的な対応を取る際に、証拠能力を失う可能性もあるため、まずは「触らずに記録を残す」ことが第一です。

発見の証拠を残す方法

盗聴器の疑いがあるものを見つけたら、現場の様子をスマートフォンなどで撮影し、できるだけ詳細に記録しておくことが大切です。盗聴器の形状や配線の有無、設置場所や周囲の状況などを残しておけば、後の調査や相談時にも役立ちます。また、日時を明記してメモを残しておくことも有効です。現物には触れず、あくまで「証拠を保全する」ことを意識して行動しましょう。

専門調査を依頼するメリット

盗聴器の存在が疑われる場合、最終的には専門の調査業者に依頼するのがもっとも確実で安心な方法です。市販の盗聴器発見機では反応しない特殊な周波数帯を扱う機器や、見た目ではわからない配線型・電源型などの盗聴器も、プロであれば高精度な機材で発見できます。また、調査後には報告書の形で記録が残るため、警察への相談や管理会社への対応などにも活用しやすくなります。自分でできることに限界を感じたら、早めに専門家の手を借りる判断が、結果的にリスクを最小限に抑えることにつながるでしょう。

まとめ

盗聴器の電波が届く距離は、機器の性能だけでなく設置環境や周囲の状況によって大きく変わります。住宅内の数メートルから、条件が整えば数十メートル以上届くケースまでさまざまですが、実際にどこまで音声が傍受されるかは、環境や機材の組み合わせ次第です。

もし違和感を覚えたときは、決して独断で対処せず、落ち着いて状況を見極めることが重要です。気になる機器を見つけても、触らずに証拠を残すこと。そして、自力で判断が難しいと感じたら、早めに専門の調査サービスを頼るという選択肢も視野に入れてみてください。